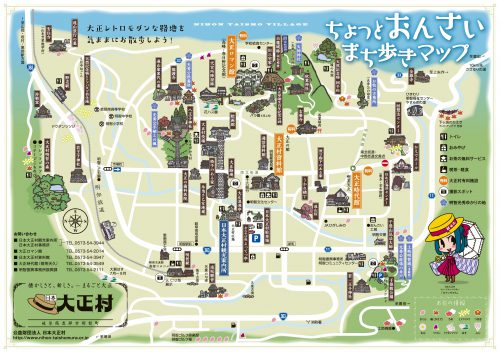

街歩き・村内マップ日本大正村街歩き・村内マップ

日本大正村のみどころ

日本大正村のみどころをピックアップしてご紹介します。

- 大正村観光案内所

大正村観光案内所

大正村のまち歩きマップやパンフレットなどが置いてあります。

回り方などご案内します。 - 大正路地

大正路地

いまもなお大正時代のたたずまいを色濃く残す路地です。土地の素封家の年貢米を納めた米蔵と、江戸時代から続く呉服屋の蔵にはさまれた路地で、蔵の白と黒のコントラストが鮮やかです。黒い羽目板は、桟をはずすと、防火壁の役目を果たしました。

- 格子のある家

格子のある家

大正路地を抜けるとレトロな格子戸の家が並ぶ町並み。趣がある通りです。

- 大正村役場

大正村役場

明治39年、町庁舎として建てられたのがこの建物です。瓦葺き寄せ棟造り2階建ての木造洋館は、当時としては超モダンともいえるものでした。

詳しくはこちら

石門に街灯がつけられ、正面入り口には重厚な引戸。内部は一部ドア形式。昭和32年まで町役場として使われました。 - 絵画館

絵画館

元小学校跡で、現在は企画展示を行なっています。主に、絵画や書物といったものが展示されます。

- 大正村司葉子記念館

大正村司葉子記念館

第2代村長を16年間つとめられた司葉子さんの楽屋を、屏風、化粧小物そして人間国宝の手による鏡台を並べ再現。

また、出演作のポスターや、写真、愛用した洋服や靴、バックなどが展示されています。 - バラ園

バラ園

ロマン館前のバラ園が6月旬に見ごろになります。さまざまな品種のバラがロマン館をバックに咲き乱れます。

白く洋風のロマン館にバラ園が非常に良い雰囲気です。2代目村長の司葉子さんからのご提案であった「バラ園」は平成12年春から(株)ローズ・ローレス大野様の絶大なるご協力により景観部を中心としたボランティアの方々の熱意で現在は約600本・120種類余となりました。

満開時の5月初旬~6末は、観光客・町内・町外の皆さん そして写真ファンの方に大変好評です。 - 花ハス園

花ハス園

ハス栽培の第一人者として知られる浜松市の種苗家 冨永整様から寄贈された100種以上の花ハスが、毎年6月には白やピンクの色鮮やかな大輪の花を咲かせます。

- 大正ロマン館

大正ロマン館

大正モダンをイメージをした洋風建築で初代日本大正村村長高峰三枝子氏、同村議会議長春日野清隆氏の記念館。平成6年5月にオープンしました。

詳しくはこちら

10室の展示室には、大正時代のヨーロッパの家具やオルゴール、また大正時代の建築物模型展として東京駅や帝国ホテルライト館の100分の1の模型も展示されています。他にも、大正時代に関する資料などの企画展示も定期的に行っています。 - 秋葉神社

秋葉神社

城山と谷をへだてた山麓にあり、天神神社と同じように保塁砦の役割を果たしていた。また、火の神で、遠州秋葉神社からの分祀で今も毎年春になると代参の者が本社に参詣しお札を受け、各戸に配る風習が残っている。

- 旧三宅家

旧三宅家

300年を超える歴史を持つこの旧宅は、明智町の馬木地内にありました。記録によれば、旗本明智遠山家に仕えた四代伊賢が馬木村に移住、農業に従事。

その後、元禄元年(1688)五代与次郎重正によって母屋が普請されました。度々の増改築がほどこされました。平成3年明智町に寄贈され、平成4年春、現在地に復元移築されました。重厚な旧家のたたずまいで、現在は恵那市指定文化財。 - 天神神社 伝光秀公学問所

天神神社 伝秀光公学問所

明智町の南端、万ヶ洞に、明智光秀公の若かりし頃、京都嵯峨天竜寺の雲水・勝恵という学僧を招き、ここで学問に精進したと言われている学問所がある。

その右隣には九州の太宰府で延喜3年(903年)2月25日59歳で亡くなった菅原道真公を祀っている天神社がある。明智城の築城後、城下の安泰を願うものとして建てられ、悪霊からの守護とともに、学問の神様としても信仰を集め今も毎年春に地元の人の手よって祭典が行われている。

- 明知城跡(白鷹城址)

明知城跡(白鷹城址)

宝治元年(1247)源頼朝の重臣、加藤次景廉の孫である明知遠山氏の始祖、景重の築城による遠山氏累代の居城であった。

天険の地形を巧みに利用した山城で、土盛砦として保塁数大小23ヶ所を備え、原型のまま残されているのは日本でも数少ない山城として県の指定文化財となっている。(標高530m)

天正2年春(1574)武田勝頼二万の大軍を以って、東濃の諸域を攻略、三河、尾張、遠江、駿河への拠点明知城を目指す。城主遠山一行が叔父利景とともに急を織田信長に報じ兵五百とともに之を護る。信長、事の重大さを思い明知城を授けんと、子、信忠とともに兵三万を率い明知城の西方鶴岡山に布陣するも、武田の将、山県三朗兵衛景昌千騎を以って信長の退路を断つ。信長山岳戦の不利を思い、動かずやがて兵を引く。援軍を失った明知城は、落城した。

1582年家康に従った利景は関ヶ原合戦後の慶長五年(1600年)家康の命により明智城へ戻り、慶長八年明智を本領とする朱印状を賜ることが出来た。

しかし、元和元年(1615年)方景は旗本として江戸に屋敷が与えられる事になり、明智城は廃城となるが、代わりに麗の大手門近くに代官屋敷が設けられたものである。 - 代官所陣屋跡

代官所陣屋跡

元和元年(1615)旗本二代領主方景に江戸邸が与えられ、明知城は廃城となり、かわりに城山下の大手門近くに陣屋がおかれることになった。この門が大手門跡である。

旗本遠山氏の御陣屋として、代官が江戸時代から明治の大政奉還まで行政を行ったところである。土蔵と村上氏の代官屋敷はいまもそのまま昔の面影をとどめ、ひっそりとした中に江戸時代の風情が偲ばれる。旗本遠山氏の領地は六、五三一石六斗。旗本五千騎のうち、六千石以上の知行は五十指に満たない。 - 大正の歯科医院跡

大正の歯科医院跡

大正時代にモダン建築として評判であった元歯科医院は、旧交番の向かい側に現在も当時のまま建っています。格式のある門構えに独特の屋根ベランダを備えた建物には、大正ロマンの香りが漂っています。

- 岐阜県指定文化財 金弊社八王子神社

岐阜県指定文化財 金弊社八王子神社

天正二年(1574年)三月武田勢のために、城と共に焼かれ(戦況記録別記一号)慶長八年(1603)十三代利景明知城再興、旧領安堵の御朱印拝受より、新たに社殿を再建した。

その後延宝四年(1676年)旗本四代遠山半九郎伊次公によつて、建築費七百両をかけて現在の社殿が造営されたのである。再建の記録が残されているが、当時としては実に豪華なもので星霜300年余を経た今日、昔の姿のままであることは、誠に驚異に値するものである。尚唐門は県の重要文化財に指定されている。

また、万葉の歌人『柿本人麻呂』を祭神とする社がある。詳細は不明であるが、 伝承によれば文武の道を志す明智光秀が神社内に人麻呂社をまつり、社前に紅葉「楓」を手植えしたと伝えられる。長年の風雪に耐えかねて昭和39年枯死してしまい、現在の楓はその時に植え替えたものである。 - 光秀公手植えの楓・柿本人麻呂社

光秀公手植えの楓・柿本人麻呂社

文武を志す明知光秀公が、学問所には天神を、八王子神社内には人麻呂を祀り、社前に楓を手植えしたと伝えられています。

この社殿には明智氏の家紋である桔梗紋が彫られ、大和絵風の歌聖柿本人麻呂朝臣の画像が祀られています。 - 明智の森

明智の森

大正村からほど近い森で、四季折々の草花を見ることができます。

森林浴・癒やしのスポットです。 - 諏訪ヶ峰陣城

諏訪ヶ峰陣城

天正2年、武田勝頼軍と織田信長軍がこの地域で、激しい戦いを繰り広げています。

ここは、織田信長と明智光秀が陣を張った場所とされ、堀切などの遺構が今も当時のまま残されています。 - 逓信資料館

逓信資料館

明治8年開局、同30年には電信・電話業務も兼ねたという、この地方の草分けともいえる郵便局です。大正時代、出庇に欄間風の彫り物を配し、局舎全体をペンキ塗りにした装いは、数少ないモダン建築の一つでした。2階の彫り物のある手すりもそのまま残っていて、大正生まれの郷愁を誘います。

- 大正村資料館 大正の館

大正村資料館 大正の館

明治末期の建築で、この地方の城にも匹敵する町のシンボル「銀行蔵」と、南隣りの「大正の館」を含む一郭がその中心です。いずれも建築物そのものが重要な資料です。この中にさまざまな大正文化の資料を展示しており、季節や催しによって展示替えされます。

大正の館

明治末期の建築で、この地の名門橋本邸跡です。当初米穀商を営み、のちに医院を開業しました。大正、昭和と80余年の名家の生活がしのばれる重厚なたたずまいです。資料館「銀行蔵」とは裏でつながっています。

詳しくはこちら - うかれ横丁

うかれ横丁

この路地は、中馬街道の一部で、生糸生産のさかんな頃は、旅人や馬子を相手に酒やうどんを売る店が並んでいました。誰が名付けたか「うかれ横丁」。

昔懐かしい面影を残す通りです。通りには道路を跨ぐ渡り廊下のある家もあります。 - 大正時代館

- 喫茶天久

喫茶天久

隣接する「カフェー天久」は大正末期から昭和初期に多くの文化人を常連とした当時そのままに、今も喫茶店として現役です。

- 旧街道の交差点

旧街道の交差点

この街道を東へたどれば伊那路から塩尻へ。西は尾張へ。南へ下れば奥三河から岡崎へ。北は中山道へ。

この辻は南北街道と中馬街道の出遇いの辻。かつては馬子の唄声や、お伊勢参りの人たちで賑わった宿場の中心でした。 - 明智回想法センター「想い出学校」

明智回想法センター「想い出学校」

「明智回想法センター」は、大正初期に開業された「大塩医院」という産婦人科の病棟でした。現在は、高齢者の方が懐かしい思い出を語り合って脳を活性化し、

詳しくはこちら

生き生きとした毎日を送るためのお手伝いをする「回想法」の、実践・研修・普及促進を行う施設となっています。

木造校舎を思わせる二階建ての建物に、さまざまな懐かしい生活道具を展示しています。また、広い庭は四季折々の花々が美しく、心を和ませてくれます。

懐かしい昔の暮らしに思いを馳せながら、ゆったりと流れるひとときをお楽しみください。 - お牧の方墓所 (秀光公の母堂)

お牧の方墓所 (秀光公の母堂)

非業の最期を遂げたと言われている明智光秀公のご母堂、お牧の方の墓所と言われている。

寛保三年(1743年)に建てられたこの石塔は、当時の世評を配慮してか、光秀公と同じく「南無阿弥陀如来」と だけ刻んである。傍らにそびえる老樹・高野槇の巨木は、樹齢数百年を重ね、神木として崇拝され近郷近在の人々の厚い 尊敬の信仰を集め古くから「甘酒まつり」が行われており、これはお牧の方の供養として今も続けられている。

そして、入り口には日本大正村助役森省三氏の寄贈された「敵は本能寺にあり」と刻まれた石塔がある。 - 団子杉

団子杉

樹形が団子のように丸みを呈していることからこの名で呼ばれるようになりました。

樹齢千年と伝えられ、さらに成長し続けています。

近くの大真菰の古沼は、宝治元年(1247年)遠山景重が明智城築城の際、この沼を城の水源とし、丸木樋を通して城の東の丸にある貯水池まで飲料水を送った跡です。 - 下ヶ渕のかえで

下ヶ渕のかえで

明智川沿いの下ヶ淵のカエデ並木は昭和9年の国鉄明知線の開通記念に植樹されたもの。川沿い一面が真っ赤に染まり、燃え立つような紅葉が見事です。

見頃時期:11月中旬~11月下旬 - 土岐明智城(多羅砦)・千畳山弘法大師

土岐明智城(多羅砦)・千畳山弘法大師

明智城主が宝治元年(1247年)に築城された頃、西南の方角に当たる千畳敷台地は戦略上、重要な地点として砦を築いたと伝えられている。

山の上から南北街道を一望に見下ろせるこの砦は、いざ戦いとなればたちまち明智城の前線基地となり、戦国時代の天正年間には遠山家の一族、串原五郎経景がこの砦を(落合砦とも言われる)守ったと伝えられている。 - 光秀公産湯の井戸

光秀公産湯の井戸

伝承によれば明智家11代光秀は、大永六年(1526)3月10日ここで生まれた。

当時千畳敷には明知城があったといわれ、この井戸が「光秀産湯の井戸」といわれている。又、この井戸より宝珠を得、これを祭ったのがえびす神社であり、この後の山の頂上にある。 - おみやげ処 よってっ亭

おみやげ処 よってっ亭

大正村無料駐車場内のおみやげ処「よってっ亭」。恵那市特産品や、ソフトクリームなど販売しています。皆様のご来店お待ちしております。

- 大正村浪漫亭

大正村浪漫亭

明治と昭和の間にほんの少しだけ生まれた大正という時代。

わずか15年という大正時代は、激動の15年でもありました。

デモクラシー、洋食、モダンガール...多くの言葉が大正時代に生まれ、今の日本の礎となっています。

浪漫亭は、そんな大正時代を知り、見て、味わい、楽しめる場所として、今年10月27日にリニューアルオープン。

ロゴは、丸を組み合わせて出来るマークが、どの部分を切り取っても、同じイメージになる模様を使用し、

民間、行政、自治体、観光客が混じり合う大正村のイメージを制作しました。 - 明智駅

明智駅

明知鉄道の明智駅です。公共交通機関で来られた方は、ここが観光のスタートになります。

明智駅内で観光マップをもらうことができます。またイベント列車の終点になります。

おすすめモデルコース

おすすめ散策コース

大正時代にタイムスリップしたような懐かしい町並みをゆったりと散策するコース。代表的な観光スポットやお店を効率よく巡って、町の魅力を存分に味わってください!

なりきりハイカラさんコース

矢絣はかま体験の衣装を着て散策できる「なりきりハイカラさんコース」。歴史と情緒あふれる町並みを、雰囲気に合うはかまを着て散策しながら、お気に入りの場所でシャッターをパチリ。観光気分も盛り上がりますよね

団体様コース

大正村の定番スポットを地元のボランティアガイドと一緒に散策します。懐かしさが残る街並みと、温かく人情溢れる「まち歩き」が楽しめます。

大正村明智の森

大正村明智の森では、年間を通して季節の花木をご覧いただくことができます。

日本大正村観光ガイド

自由に散策して懐かしいものを発見する楽しさも日本大正村にはありますが、団体様向けに観光ガイドがご案内することもできます。

観光ガイドは施設の紹介だけでなく、昔話をまじえながら皆様と大正の時代へとご案内いたします。

所要時間は約2時間ほどです。また、10名以上の団体に限ります。観光ガイドをご利用いただくには予約が必要となりますので、お電話か団体予約のページからお申し込みください。

※2020年から観光ガイドが有料になりました。

2時間以内 3,000円

3時間以内 4,000円

3時間以上 5,000円

- 0573-54-3944

- 0573-54-4504

- 団体のご予約はこちらから

- モデルコースをご紹介します。